DX(デジタルトランスフォーメーション)が企業の成長に不可欠な要素として注目されるなか、DX人材の育成は多くの企業に差し迫った大きな課題です。DX人材の需要が増す一方、即戦力となる人材の確保が困難な状況から、多くの企業が社内でのDX人材育成に注力する傾向が強まっています。

本記事では、DX人材とは何か、どのような能力が求められるのか、そして効果的な育成・確保の方法から成功事例まで、包括的に解説します。DX推進を担う人材の育成に悩む企業の方々にとって、参考となる情報をお届けします。

DX人材とは?求められるスキルと人材像

DX人材とは、デジタル技術を活用して業務プロセスや事業モデルの変革を推進できる人材を指します。こうした人材は単なる技術者ではなく、DX戦略を十分に理解したうえで、組織全体のデジタル化をけん引する役割を担う存在です。ここでは、DX人材の定義から求められるスキル、そして適性について解説します。

DX人材の定義

経済産業省の「DXレポート2」では、「自社のビジネスを深く理解した上で、データとデジタル技術を活用してそれをどう改革していくかについての構想力を持ち、実現に向けた明確なビジョンを描くことができる人材」と定義されています。技術面だけでなく、ビジネスモデル変革を構想・実行できる能力が求められる人材です。

引用元:DXレポート2|経済産業省

DX人材としての役割

- プロデューサー

DXやデジタルビジネスの推進を主導するリーダーであり、全体のビジョンを描きチームを牽引する役割を担っています。企業の経営層と現場をつなぎ、外部パートナーとの折衝や経営資源の最適配分など、プロジェクト全体のマネジメントスキルも必要とされます。

- ビジネスデザイナー

DXやデジタルビジネスの企画・立案・推進を担う人材です。主な役割はビジネスモデルの再構築を主導することにあり、市場ニーズやテクノロジートレンドを捉え、デジタル技術を活用した顧客体験の設計や収益モデルの構築など、ビジネス価値創出の中心的役割を担います。

- アーキテクト

DXやデジタルビジネスのシステムを設計する専門家であり、技術的な実現可能性と全体設計を担当します。既存システムとの連携や将来的な拡張性を考慮した設計能力が求められ、クラウド、AI、IoTなど多様な技術要素を統合する役割を果たします。

- データサイエンティスト/AIエンジニア

DXの推進に必要なデータ解析や人工知能技術を実装する専門家として、データからビジネス価値を創出します。大量のデータから意味のある洞察を引き出し、予測モデルや最適化アルゴリズムを構築する技術力が求められます。

- UXデザイナー

システムのインターフェースやユーザー体験を設計する専門家です。主な役割は使いやすさと満足度の高いサービス設計であり、ユーザーのニーズや行動パターンを理解し、直感的で魅力的なインターフェースを設計する能力が求められます。

- エンジニア/プログラマー

システムの実装やインフラ構築を行う技術者として、DXの技術基盤を支える役割を担います。クラウドインフラやアプリケーション開発など幅広い技術分野に精通し、最新技術を活用したシステム構築を担当します。DXの詳細な概要や各技術について知りたい方は、「【徹底解説】DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味や必要性、進め方、成功事例を徹底解説」や「DXを支える技術とは?技術を生かしてDXを推進するために必要な人材も紹介」をご覧ください。

DX人材に必要なハードスキル

- 基礎的なIT知識とデジタルリテラシー

コンピュータやネットワークの基本原理を理解し、デジタルツールを活用できる力です。システムの構成要素やデータの流れ、クラウドサービスの特性など、IT基盤に関する基礎知識が必要です。チーム内でのコミュニケーションをスムーズにする共通言語となります。

- AI、IoTなどの先端技術への理解

人工知能、モノのインターネット、クラウドなどの最新技術の概念と可能性を理解する力です。各技術の基本原理や限界を理解し、自社のビジネスにどう活用できるかを見極める目利き力に加え、技術トレンドを継続的に把握する能力が求められます。

- データ分析・データサイエンスの知識・能力

膨大なデータから価値ある情報を抽出し、意思決定に活かす能力です。データの収集から前処理、分析、可視化、解釈までの一連のプロセスを理解し、ビジネス課題解決に適した分析手法を選択できる力が必要です。

- UX・UI設計の理解と実践力

ユーザーの視点に立ったシステム設計ができる能力です。ユーザーの行動パターンや心理を理解し、ペルソナ設定やカスタマージャーニーマップを活用して使いやすさと満足感を高める最適な体験を設計する能力が求められます。

DX人材に必要なソフトスキルとマインドセット

- 自社業務に関する深い理解

業界知識や自社の業務プロセス、課題を熟知していることを意味します。単に表面的な業務フローだけでなく、なぜその業務が必要なのか、どのような価値を生み出しているのかを本質的に理解することが重要です。この業務への洞察力がDXの効果的な適用ポイントを見極める基盤となります。

- 部門を超えたコミュニケーション能力

技術部門と事業部門をつなぎ、様々な専門家と協働できる能力です。専門用語を平易な言葉に置き換え、技術的な複雑さをビジネス価値に変換して説明する能力が重要です。また、多様なステークホルダーとの合意形成を図るスキルも必要とされます。

- 問題発見・解決能力と戦略立案力

現状の課題を的確に把握し、デジタル技術を活用した解決策を考案する能力です。表面的な不具合ではなく根本原因を特定し、短期的な対処法ではなく中長期的な解決策を構想する思考力が求められます。この能力を発揮するには、ビジネスとIT双方の視点からの理解が不可欠です。

- DXに適したマインドセット

自ら主体的に取り組む姿勢や好奇心、失敗を恐れないチャレンジ精神を指します。IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)のレポート「これからの人材のスキル変革を考える ~DX時代を迎えて~」では、「自らポジティブに色々なことに取り組むマインドセット」が重要と指摘されています。

変化の激しい時代に対応するためのマインドセットについて詳しく知りたい方は、「VUCAとは?時代の変化に対応するためのスキルや組織づくりのポイントを解説」をご覧ください。

参考:これからの人材のスキル変革を考える ~DX時代を迎えて~|IPA 情報処理推進機構

DX人材に求められる資格・認定

- AWS認定

Amazonのクラウドサービスに関する技術や知識を証明する国際資格です。基礎レベルのクラウドプラクティショナーから、専門性の高いソリューションアーキテクト、デベロッパーなど複数の認定レベルがあります。これらの資格は、クラウド基盤の設計・実装能力の証明になります。

- Python技術者認定試験

Pythonプログラミング言語のスキルを証明する資格です。基礎レベルから応用レベルまでの体系的な認定制度により、実務で必要とされるプログラミングスキルの水準を客観的に示すことができます。この試験は、データ分析やAI開発に欠かせない言語の習熟度を測定するものです。

- データベーススペシャリスト試験

データベース設計・運用に関する高度な知識を問う国家資格です。データモデリングやSQL最適化、パフォーマンスチューニング、セキュリティ対策など、データベース管理に必要な幅広い知識が問われます。この資格の取得により、データ基盤構築の専門性を証明できます。

- ITストラテジスト試験

経営戦略やIT戦略、コンサルティング能力を問う国家試験です。事業戦略とIT戦略の統合、システム化計画の策定、プロジェクトマネジメントなど、DX推進に必要な幅広い知識が問われます。特にDX推進のリーダー的役割を担う人材にとって適した資格といえます。

- AI実装検定

AIに関する知識を問う民間の検定試験です。AI技術の基礎理論から実務での応用方法、倫理的な課題まで幅広い知識が問われます。理論だけでなく実装スキルも評価されるため、実務で役立つAI活用能力の証明になります。

DX推進に役立つ資格について詳しく知りたい方は、「DX推進に役立つ資格おすすめ10選!求められるDX人材についても紹介」をご覧ください。

DX人材育成の必要性と課題

企業がDXを推進するためには、それを担う人材の育成が不可欠です。しかし、多くの企業がDX人材の育成に苦戦しています。ここでは、日本企業のDXの現状や人材不足の実態、DX人材を育成するメリット、そして育成における課題について解説します。

日本企業のDXの現状と課題

- DX推進状況の実態

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「DX動向2024」によると、日本企業は少しずつDXが進んでいるものの、2022年度時点で約3割の企業が「DXに取り組んでいない」と回答しています。国際比較では米国の約2.7倍にあたる高い数値です。多くの企業がDXの必要性は認識しつつも具体的な進め方がわからず、レガシーシステムの維持・運用に多くのリソースを割かれている現状があります。

- DXの遅れによる競争力低下

デジタル化の遅れはビジネスモデルの革新や業務効率の向上機会を失うことを意味します。特にコロナ禍でのデジタルシフトが加速する中、対応の遅れが顧客離れや市場シェアの縮小につながるケースも少なくありません。デジタル先進企業との差は時間の経過とともに拡大する傾向にあります。

- 2025年の崖問題

経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」問題も、多くの企業にとって差し迫った課題です。これは2025年頃に多くの企業の基幹システムが老朽化のピークを迎え、それらの刷新ができなければ日本の産業競争力が急激に低下するという危機を指します。現状では経年劣化したシステムの維持コストが年々増加し、IT予算の大部分が既存システムの運用・保守に費やされています。これにより新たなデジタル技術への投資が制限され、ビジネス変革の足かせとなっています。

日本と海外におけるDXの違いについてさらに詳しく知りたい方は、「海外と日本のDXの違いは?日本で推進を阻害している要因や海外の成功事例」をご覧ください。また、「2025年の崖」の詳細については、「2025年の崖とは?意味と企業への影響、克服するためにすべきことを紹介」で解説しています。

参考:DX動向2024|IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

DX人材不足の実態

- 量と質の両面での不足

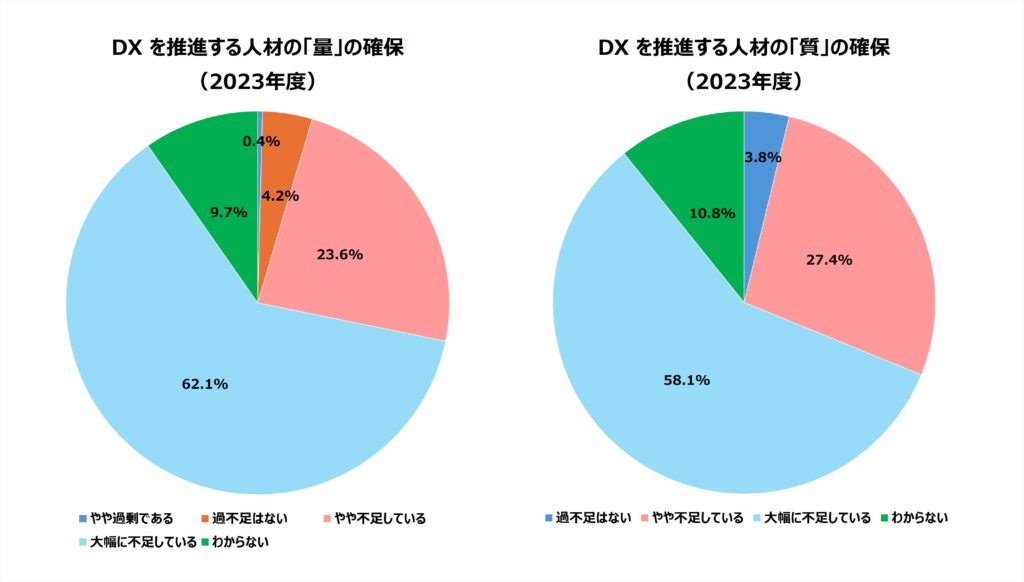

IPAの調査によると、2023年度時点で85%以上の企業がDX人材の「量が不足している」と回答し、同じく85%以上で「質的に不足している」と回答しています。特にビジネスアーキテクトの不足が最も顕著で、次いでプロデューサー、データサイエンティスト、ビジネスデザイナーの順で不足が指摘されています。このような人材不足により、多くの企業ではDX戦略やデジタル化構想はあっても実行に移せない状況が続いています。

- 将来的な人材ギャップ

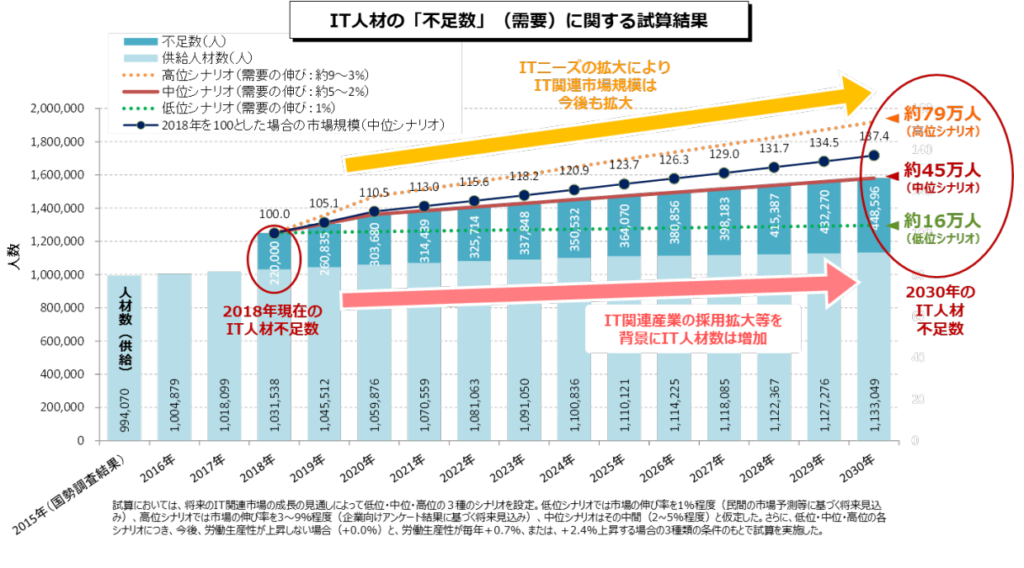

経済産業省の「IT人材需給に関する調査」では、2030年には最大79万人のIT人材が不足すると予測されています。この不足は単なる量的な問題だけでなく、クラウド、AI、IoTなど先端技術に対応できる人材の質的な不足も考慮する必要があります。特に地方や中小企業では人材確保の困難さが顕著になっています。

- 専門性の高いDX人材の市場競争

データサイエンティストやAIエンジニアなど高度なスキルを持つ人材の獲得競争は激化しており、中小企業にとっては特に厳しい状況です。大手IT企業やスタートアップが好条件で人材を囲い込むため、予算が取れなかったり、認知度の低い企業は人材確保に難航しています。また、専門性の高い人材は転職傾向が強いという課題もあります。

DX推進を阻む障壁についてさらに詳しく知りたい方は、「DX推進に苦戦する原因となる障壁とは?乗り越えるためにするべきことを紹介」をご覧ください。

参考:DX動向2024|IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

DX人材を育成するメリット

- 自社に最適なDXの実現

自社の事業特性やシステムを熟知した社内人材をDX人材として育成することで、より自社に合ったDXを実現できます。内部人材は業務プロセスやシステム構成、社内の意思決定プロセスなどを既に把握しているため、外部から招聘した人材よりも短期間で実効性の高いDX施策を立案・実行できる強みがあります。

- コスト削減と業務効率の向上

外部依存を減らし自社でDXを推進することで、長期的には人材コストの削減と業務効率の向上につながります。現在、専門人材の市場価格は高騰しており、外部委託を続けることは財務的負担が大きくなる傾向にあります。対照的に社内人材の育成は初期投資は必要なものの、継続的なスキル蓄積により中長期的には投資対効果が高まり、結果的にコスト面での優位性が生まれます。

- 組織全体のDXリテラシー向上

DX人材の育成を通じて、組織全体のデジタルリテラシーも向上します。DX人材が社内のデジタル化推進役として機能することで、各部門でのITツール活用が促進され、データに基づく意思決定文化が醸成されます。これにより新しいデジタルツールや方法の導入がスムーズになり、業務改善スピードが加速します。

- イノベーションの促進

社内にDX人材が増えることで、新しいアイデアや技術の導入が活発化します。技術の可能性を理解する人材が増えると、「これまでできなかったこと」への挑戦意欲が高まり、イノベーションが生まれやすい土壌が形成されます。部門を超えたコラボレーションも促進され、異なる専門性の掛け合わせから新たな発想が生まれることも期待できます。

DXがもたらす業務効率化についてさらに詳しく知りたい方は、「DXは業務効率化につながる?その理由とメリットとは」をご覧ください。

DX人材育成の主な課題

- スキル定義の難しさ

DX人材に求められるスキルは多岐にわたり、業種や企業規模によっても異なります。技術の進化が速いデジタル分野では、常に新しいスキルが求められるため、「何を学ぶべきか」の定義自体が流動的です。また、技術・ビジネス・デザイン思考など複合的な能力が必要とされるため、体系的な育成プログラムの設計が困難です。

- 座学から実務への応用の壁

デジタル技術の知識を実際のビジネス課題解決に応用するには大きなギャップがあります。多くの企業では社内に実践的なDXプロジェクトが少なく、学んだスキルを適用する機会が限られています。また、失敗を許容する文化がないと、新しいアプローチへの挑戦が制限され、実践的なスキル習得が阻害されます。

- 全社的な体制・経営層のコミットメント不足

DX推進には全社的な取り組みと経営層の強いコミットメントが必要ですが、多くの企業ではこれらが不十分です。DX人材を育成しても、従来の組織構造や意思決定プロセスが変わらなければ、その能力を十分に発揮できる場がありません。部門間の縦割り構造や硬直的な評価制度が、部門横断的な取り組みを阻害します。

- 即効性への期待と長期育成のジレンマ

DX人材の育成には時間がかかりますが、経営層は短期的な成果を求めがちです。デジタルスキルの習得と実務での活用には一定の学習期間が必要ですが、投資対効果を短期間で求められると、十分な育成期間が確保できません。特に四半期業績を重視する企業文化では、即座に数字として現れにくい人材育成への投資継続に対する理解が得られにくい傾向があります。

DX人材育成・確保の方法

DX人材を確保・育成するには、様々なアプローチがあります。外部委託や中途採用といった社外からの調達と、社内での育成を適切に組み合わせることが重要です。ここでは、DX人材の確保方法から具体的な育成ステップ、効果的な研修方法までを解説します。

DX人材を確保する3つの方法

- 外部委託(アウトソーシング)

システム構築などの専門業務を外部ベンダーに委託する方法です。すぐに専門性の高い業務を開始できる反面、ナレッジが社内に蓄積されにくく、依存度が高まるリスクがあります。選定の際は、単なる開発力だけでなく、業界知識やビジネス視点を持つパートナーを選ぶことが重要です。また、スキルトランスファーの仕組みを契約に盛り込むことをお勧めします。

- 社外からのDX人材獲得

中途採用によりDX経験者を採用する方法です。即戦力として活躍が期待できますが、人材獲得競争は激しく、採用コストや条件面での負担が大きくなります。採用にあたっては、技術力だけでなく、自社の企業文化や業界への適応力も重視すべきです。高いスキルを持つ人材ほど自律的な環境を求める傾向があるため、権限委譲や柔軟な働き方の導入も必要です。

- 社内DX人材育成

既存社員をDX人材として育成する方法です。自社の業務に精通した人材をデジタルスキル面で強化できる利点がありますが、成果が出るまでに時間がかかる点が課題です。育成対象者の選定では、技術的適性だけでなく、学習意欲やチャレンジ精神、コミュニケーション能力なども考慮します。育成プログラムでは、座学と実践を組み合わせて段階的に力をつけていく設計が重要です。

DX人材育成の5ステップ

- ステップ1:DX人材に必要なスキルの洗い出し

自社のDX戦略に基づき、必要な役割とスキルセットを明確にします。自社の業界特性や事業戦略、既存システム環境などの特性を踏まえ、「どのようなDXを実現したいか」という目的から逆算してスキル要件を定義します。また、現状の組織スキルマップを作成し、強化すべきスキルのギャップ分析を行うことで、育成の優先順位付けが可能になります。

- ステップ2:短期・中長期の育成計画立案

個々の従業員の現在のスキルレベルとキャリアパスを考慮し、段階的な成長を促す計画を立てます。短期(3-6ヶ月)では基礎知識の習得や小規模なプロジェクト参加、中期(1-2年)では特定領域の専門性強化とプロジェクトリード経験、長期(3年以上)では複合領域のスキル習得など、段階的な目標設定が重要です。

- ステップ3:スキル・マインドセットの学習機会提供

e-ラーニング、ワークショップ、外部研修など多様な学習機会を用意します。学習スタイルは個人によって異なるため、集合研修、オンライン学習、書籍、メンタリングなど多様な選択肢を用意することで、効果的な知識習得が促進されます。また、単発の研修ではなく、継続的な学習サイクルを設計することが重要です。

- ステップ4:実践の場の創出

学んだスキルを実際のビジネス課題に応用する機会を設けます。小規模なパイロットプロジェクトから始め、徐々に規模を拡大していくことで、リスクを抑えながら実務経験を積むことができます。失敗しても学びとして評価する文化を醸成し、「失敗から学ぶ」姿勢を組織全体で共有することが重要です。

- ステップ5:定期的な評価とフィードバック

360度評価やアセスメントツールを活用し、定期的なスキル評価とフィードバックを行います。評価は単なる技術スキルだけでなく、問題解決能力やチームへの貢献度、創出した業務効率化やビジネス価値なども含めた多角的な視点で行うべきです。評価結果を育成プログラムの改善に活かし、継続的な成長サイクルを確立します。

効果的なOJTとOff-JTの組み合わせ

- OJTによる実践的スキル習得

実際の業務を通じてスキルを獲得するOJT(On the Job Training)は、理論を実践に応用する力を養います。ただし、単に現場にアサインするだけでは効果は限定的です。段階的に難易度を上げていく計画的なOJTや、定期的な振り返りとフィードバックの機会を設定することが重要です。また、育成担当者(メンター)の選定も重要な要素となり、技術知識と教える力を兼ね備えた人材を配置します。

- ベンダーからのスキルトランスファー

システム開発ベンダーでの開発作業に参加させ、専門的なスキルを習得させる方法です。外部の専門家から直接学ぶことで、最新の技術動向や方法論を吸収できます。この方法を効果的に活用するには、明確な学習目標の設定と、定期的な振り返りの機会が重要です。また、契約時にスキルトランスファーの条件を明確に盛り込み、ベンダー側にも教育の責任を持たせることが効果的です。

- 外部研修・e-ラーニングの活用

体系的な知識を効率よく学ぶためには業務から離れて学習するOff-JT(Off the Job Training)も重要です。外部研修選定の際には、単なる技術トレーニングだけでなく、実務への応用を意識したワークショップ形式や、自社の課題を題材にした実践的な内容を選ぶことが効果的です。一方、e-ラーニングは時間や場所に縛られず学習できる利点がありますが、継続率の低さが課題です。

全社的なデジタルリテラシー向上策

- 階層別の研修プログラム設計

経営層、管理職、一般社員など階層ごとに必要なデジタルリテラシーレベルを設定し、適切な研修を実施します。経営層にはDXの経営インパクトや投資判断のポイント、管理職には部下の育成方法や変革マネジメント、一般社員には日常業務で活用できるデジタルツールの操作方法や基礎知識など、役割に応じた内容を提供することが効果的です。

- デジタル人材コミュニティの形成

社内でDXに関心のある社員が集まり、情報共有や相互学習を行うコミュニティを形成します。定期的な勉強会やナレッジ共有の場を設けることで、自発的な学習文化を醸成できます。このコミュニティ活動は、部門や階層を超えた繋がりを生み出し、組織のサイロ化を防ぐ効果もあります。

- 経営層のコミットメント獲得

DXの重要性と人材育成の必要性を経営層に理解してもらい、積極的な支援を引き出します。トップ自らがDXの重要性を発信することで、全社的な取り組みとしての認識が高まります。経営層のコミットメントを得るためには、DX推進による具体的な経営効果を数値で示すことが効果的です。また、同業他社や競合企業のDX事例を共有することも有効です。

DXリテラシーについて詳しく知りたい方は、「DXリテラシーとは? ITリテラシーとの違いや求められる理由などを解説」をご覧ください。

DX人材育成の成功事例とポイント

DX人材育成を成功させている企業は、どのような取り組みを行っているのでしょうか。ここでは、実際にDX人材育成で成果を上げている企業の事例と、DX人材育成を成功させるためのポイントを紹介します。企業規模や業種によって最適な方法は異なりますが、共通する要素から学ぶべき点は多くあります。

DX人材育成の成功事例5選

- 株式会社ニチレイ

総合食品企業のニチレイは、3段階のレベル別研修プログラムを実施し、上位プログラム修了者から「デジタルリーダー」を任命して各部署のDX活動を牽引させています。また「DIG!LAB(デジラボ)」というコミュニティを設立し、社内で従業員同士が交流しながらDX活動の成果を共有しています。人材育成と実務プロジェクトを連動させる仕組みで、学びを実践に移す機会を意図的に創出している点が特徴です。

出典:ニチレイグループのDXサイト「DIG!LAB(デジラボ)」

- 浜松倉庫株式会社

倉庫業の浜松倉庫は、社内システムや業務改善に関する研修プログラムを実施するとともに、DX推進担当者が毎月各営業所を訪問し、フォローアップを行う体制を構築しています。中小企業ながら、経営者がDXの重要性を強く認識し、全社を挙げたデジタル化を推進している好例です。訪問型のフォローアップ体制で、現場の課題やニーズを直接吸い上げ、適切な支援を提供している点が特徴的です。

出典: 「DXセレクション2024」選定企業レポート(P1)|経済産業省

- 株式会社トーシンパートナーズHD

不動産業のトーシンパートナーズホールディングスは、社長自らが全社朝礼等でDXの重要性を語るとともに、コーポレートサイトや社内ブログを活用してDXへの取り組みを積極的に周知しています。経営トップの強いコミットメントとビジョン発信が、全社的なDXマインドセット形成に貢献しています。また、情報発信においても社内外の多様なチャネルを活用し、「見える化」することで、従業員の当事者意識を高めています。

出典:「DXセレクション2024」選定企業レポート(P5)|経済産業省

- ヤマト運輸「Yamato Digital Academy」

ヤマトグループは2021年に社内DX人材育成機関を設立し、DX人材候補向け、経営層向け、全社員向けなど、要求されるレベルごとにカリキュラムを用意しています。体系的なプログラム設計で、基礎知識から専門スキル、リーダーシップまでを段階的に学べる構造になっています。また、座学だけでなく実践的なプロジェクト参加を組み込み、学びを即座に業務に活かせる工夫がされています。

出典:ヤマトホールディングス株式会社「デジタル人材の育成へ向け、「Yamato Digital Academy」をスタート ~ 階層ごとのデジタル教育プログラムを展開し、データ・ドリブン経営を推進 ~」

- ダイキン工業「ダイキン情報技術大学(DICT)」

ダイキン工業は大阪大学と提携し、社内講座でAI/IoTを活用できる人材を育成しています。産学連携による専門知識の獲得と、自社の業務課題への適用を組み合わせる独自のアプローチは、高度な専門人材育成の効果的なモデルといえます。3年間の体系的なカリキュラムを通じて、エアコン製造の知見とデジタル技術を掛け合わせることで、同社の競争優位性を高める人材を輩出しています。

出典:ダイキン工業株式会社「モノづくりからコトづくり:DXへの道 ~ダイキン独自のAI・IoT人材育成~」

DX人材育成に活用できる補助金・支援制度

- 人材開発支援助成金

厚生労働省が所管する助成金で、人材育成支援コース、教育訓練休暇等付与コース、人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コースなどがあります。特に「人への投資促進コース」は、デジタル人材育成に関連する訓練を実施した場合の助成率が高く設定されており、DX人材育成に取り組む企業にとって有利な制度です。申請の際は訓練計画や成果目標を明確に設定することがポイントです。

- キャリアアップ助成金

非正規雇用労働者のキャリアアップを後押しする助成金です。DX関連のスキル習得を支援することも可能で、多様な人材のDXスキル向上に活用できます。特に「正社員化コース」と「処遇改善コース」を組み合わせることで、DXスキルを持つ人材の採用・育成と定着を同時に推進できます。また、ITスキル向上に特化した訓練を実施する場合は助成額が加算されるケースもあります。

- IT導入補助金

IT導入による業務効率化や売上向上を支援する制度です。直接的な人材育成向けではありませんが、DX推進に関連するITツールの導入支援として活用できます。デジタルツールの導入と合わせて操作研修も実施することで、ツール活用のための基礎的なスキル向上も図れます。ツール選定の際は、社内人材の育成を考慮した使いやすさや拡張性も重視すると良いでしょう。

DX推進に利用できる補助金・助成金について詳しく知りたい方は、「DX推進に利用できる補助金・助成金の種類と受給までの流れを紹介」をご覧ください。

外部リソースの効果的な活用法

- DXコンサルタントの選び方

DX人材育成を支援するコンサルタントを選ぶ際は、実績と専門性、自社の業界知識、コミュニケーション能力を重視します。単なる技術的助言だけでなく、組織変革や人材育成の視点を持ったパートナーを選ぶことが重要です。事前に複数の候補と面談し、自社の課題を正確に理解してくれるか、具体的な解決策を提示できるかを確認することをお勧めします。

- 外部教育プログラムの選定基準

デジタルスキル研修を提供するベンダーやプログラムを選ぶ際は、カスタマイズ性、実践重視の内容、継続的サポートの有無を確認します。自社のDX戦略に合致したプログラムを選ぶことが成功の鍵です。研修内容の最新性や講師の実務経験も重要な選定基準となります。また、単発の研修ではなく、フォローアップや実践の場の提供まで含めた包括的なプログラムを選ぶと効果的です。

- 産学連携による人材育成

大学や研究機関との連携により、最新の技術動向や理論を学ぶ機会を創出します。ダイキン工業の事例のように、アカデミックな知見と実務の融合によって、より高度なDX人材育成が可能になります。特に先端技術領域では、最新の研究成果にアクセスできる産学連携は大きな価値があります。連携にあたっては、双方のメリットを明確にし、持続可能な関係構築を目指すことが重要です。

DX人材育成を成功させるための重要ポイント

- 適性のある人材の見極め方

DX人材には技術的知識だけでなく、コミュニケーション能力やマインドセットも重要です。課題解決志向や学習意欲の高さ、変化を前向きに捉える姿勢など、スキルよりもマインドセットを重視した人選が効果的です。採用や育成対象者選定の際は、技術適性だけでなく、好奇心旺盛さや柔軟性、粘り強さなどの特性も評価する必要があります。

- 実践の場を確保する工夫

座学で学んだ知識を実践に活かす機会を意図的に創出します。小規模なプロジェクトから始め、成功体験を積ませることで自信と経験を同時に獲得させる戦略が効果的です。社内の業務改善活動やデジタル化施策に積極的に参加させる、あるいは専門チームを組成して特定課題を解決させるなど、実践の機会を計画的に設けることが重要です。

- 業務内容の見直しとRPA活用

DX人材の育成を加速させるためには、既存業務の見直しも重要です。RPAなどによる定型業務の自動化で、育成中の人材がより高度なDX関連業務に集中できる環境を整えることで学習効率が高まります。特に反復的な作業や単純作業をデジタル化することで、創造的な業務や問題解決に時間を割けるようになります。

- 短期・中長期的な評価指標の設定

DX人材育成の進捗を測る明確な指標を設定します。スキル習得度や資格取得数などの短期的指標と、実際のDXプロジェクト成果や組織全体のデジタル成熟度など中長期的指標をバランスよく設定することが重要です。定量的な指標だけでなく、行動変容や意識変化などの定性的側面も評価に組み込むことで、総合的な成長を促進します。

RPAを活用した業務効率化について詳しく知りたい方は、「DX推進に大きく貢献するRPA―導入メリットや注意点・事例まで」や「事例あり!RPA×AIは自動化を進化させDX推進にもつながる」をご覧ください。

ユーザックシステムでは、DX人材育成に向けたRPAのリスキリングメニューや、RPAで業務の自動化を検討する際に必須である、業務の棚卸しから支援するカスタマーサクセスプランを用意しています。

ユーザックシステムのRPA:Autoジョブ名人について、詳しい資料はこちら

DX人材育成は企業の競争力強化に不可欠

DX人材の育成は、企業のデジタル変革成功の鍵です。日本企業の多くがDX人材の量的・質的不足に直面する中、自社人材の育成は即効性はないものの、長期的には自社特性に合ったDX推進を可能にします。特に自社の業務プロセスや課題を熟知した人材がデジタルスキルを習得することで、より実効性の高いデジタル変革を実現できます。

効果的な育成には、必要スキルの明確化から実践の場の提供まで、体系的なアプローチが重要です。特に単なる技術スキルだけでなく、ビジネス理解力やマインドセットを含めた総合的な育成が成功の要因となります。本記事で紹介した5ステップのプロセスに沿って、計画的かつ継続的に人材を育成することが、DX推進の加速につながるでしょう。

ニチレイやヤマト運輸などの成功企業に共通するのは、経営層の強いコミットメントと全社的なデジタルリテラシー向上の取り組みです。これらの企業では、階層別の育成プログラムや実践を通じた学習機会の提供、外部リソースの効果的活用などが成功のカギとなっています。

DXは一過性の取り組みではなく継続的な変革のプロセスであり、DX人材の育成も同様に長期的視点で取り組むべき経営課題です。企業の規模や業種、現状のデジタル成熟度に合わせた育成戦略を立て、段階的に推進することで、変化の激しい時代においても持続的な競争力を確保できるでしょう。

この記事で紹介した方法や事例を参考に、ぜひ自社に適したDX人材育成の取り組みを進めてください。デジタル技術とビジネスの両面に精通した人材を育てることは、これからの企業成長における最重要投資の一つといえるでしょう。